11月17日 6時31分の目覚しで起床。外は霧が深かった。

7時半には1階の朝食バイキング会場へ行き、ロビーのようなところで食事をする。

品数は多くはなく、何が一番美味しかったかと聞かれると「奈良漬」と迷わず答えるだろう。

ホテルの庭と2階までの吹き抜けの広さが昨日のホテルとの格の違いを感じるが、食

|

|

|||

|

|

|||

事は昨日の方が好きである。8時には食事を終えて部屋に戻り、連続テレビ小説を観るとすぐに出発となる。

外はまだ霧が晴れておらず、それでも朝の喧騒が3条通りにはあり、私達も最短ルートで駅に向かった。

5分で近鉄奈良駅に到着して地下通路に下りると、長く蛇行した地下歩道の先にはいつものドラッグストアが見える。

その向かいにある券売機で橿原神宮前まで購入し、改札を通り階段を下りてホームへ向かった。

8時48分発の電車に乗り、間もなく発車すると、この電車は霧のために5分遅れになっているとの車内アナウンスがあった。

外を見ていると平城宮の門が見えて、その途中で停車した。アナウ

|

|

大和西大寺駅で乗換え、橿原神宮前行き1番ホームで待つが、実は天理行きで、すぐに気が付いて6番ホームに移動

した・・・・・危なかった。

した・・・・・危なかった。

9時08分発、今度こそ橿原神宮前行き電車が動き出す・・・しかし、この電車は各駅停車だった。

電車は混雑していたが、大和八木駅では半分以上の乗客が降車して、この頃には霧は完全に消え去っていた。

橿原神宮前駅構内 橿原神宮前駅東改札

ようやく橿原神宮前駅に到着して、線路を横切る幅の広い歩道から改札を出ると東側の出口だった。時間はすでに9

時50分。

時50分。

|

駅前にあるという飛鳥レンタサイクルを探すと、すぐに道路の向こう側に看板が見えた。

予約はしていなかったが問題なく借りることができ、簡単な説明と飛鳥の地図を頂いて出発。

自転車はもちろんママチャリで、自分の自転車に比べると随分重く感じられた。カバンをハンドルの前のカゴに入れたせいかバランスが悪かったので、出発してすぐのコンビニで休憩してリラックスすることに・・。

結局、カバンは肩からたすき掛けにして出発。道幅の狭い道路なので慎重に、車に気をつけて走るとすぐに街並みから里山の風景に変わった。

田畑と小山が続き、何度か写真やテレビで観る飛鳥の風景が広が

|

レンタサイクルから15分ほどで甘樫丘(あまかしのおか)入口に到着する。

自転車に鍵を掛けて頂上まで230mの坂を登る。「まむしに注意!」などという看板はゾッとしたが気にせず登ると、次

第に視界が開けてきて木々も少しだが色付き始めている。

第に視界が開けてきて木々も少しだが色付き始めている。

少々息切れする坂道

10分弱で頂上に着くと、広くて平らな丘の上からは明日香の里が一望でき、誰もいないのかと思ったところが意外に多

「水落遺跡(みずおちいせき)」は2分とかからずに到着。案内表示がされていなければ通り過ぎてしまいそうな遺跡だ

くの人が太古の国の姿を想い浮べる様にのんびりとしていた。

甘樫丘は、古くは日本書紀のなかにもその記述がみられ、7世紀前期の有力者だった蘇我蝦夷、入鹿親子が丘の麓に大邸宅を構えていた場所であるといわれている。

そんな想いを胸に見渡すと、大化の改新以前の権勢や人々の暮らしなどが想像されて、これまた楽しい。

到着したときは汗ばんでいたが、しばらく休んでいたので心地好い風に汗がすっかり引いたところで、来た道を引き返して自転車まで戻り、次の目的地へ向かった。

|

|

|

った。

660年5月、皇太子中大兄皇子(のちの天智天皇)は、日本で初めて水時計を作って人々に時刻を知らせた、と日本書紀に書かれている。しかし日本書紀にはその場所についての記述がされていなかったが、1981年にこの地明日香で掘り出されたものが水落遺跡である。

精密に堅固に築いた水時計建物と、内部中央で黒漆塗りの木製水槽を使った水時計装置が見つかり、この建物を中心として水を利用した様々な施設があることもわかった。

当時の日本は中国の先進文明を積極的に取り入れて、律令制によ

|

たことが伺える。

次に向かったのは、自転車だとほんの2分程度の「飛鳥寺」である。

講堂

広い駐車場の自転車置き場に鍵を掛け置き、門をくぐる。こじんまりとした境内を見渡し、まず始めに右側にある拝観

受付所で300円の拝観料を支払い、靴を脱いで講堂の中に入る。講堂といっても大寺院のそれとは異なり、いたって小

さなお堂であった。内部はさほど暗くはなく、すでに20人ほどの拝観者が始ったばかりの僧侶の解説を聞いていた。

飛鳥寺は蘇我馬子が発願し、596年に創建された日本最初の寺であり、近年の発掘調査によると創建時の寺は塔を

で、表情はややきつい印象だ。高さは3mで、当時銅15トン、黄金30kgを用いて造られた。

| 中心に東西と北にそれぞれ金堂を配する日本最初の本格的寺院で、その外側に回廊をめぐらし、更に講堂を含む壮大な |  |

|||

伽藍であったことが判明している。

講堂の中心には本尊の銅像・飛鳥大仏(釈迦如来坐像)が安置されていて、606年に推古天皇が中国に渡来した仏師に製作させたもので、日本最古の仏像である。

東大寺の大仏に比べると150歳も年上

|

|

|||

|

右には阿弥陀如来坐像、左には聖徳太子孝養像がある。

奈良市内の大寺院とは一線を画したような歴史の古さというか、日本で最初の寺だと聞いたせいもあり、この寺に寄せる想いは深かった。

ここでは写真撮影が可能とのことで自由に撮影させていただき、回廊を渡って入口に出る。

境内の裏から外に出ると田畑が広がり正しく里山の風景だが、30mほどの石畳の先には五輪塔がひっそりと佇んでいて、これが「蘇我入鹿の首塚」といわれていて、大化の改新で惨殺された入鹿の首を埋めた所との伝説がある。

|

|

|

鐘の直径は1m弱、京都や奈良には何度も来ているが鐘を突いたことはなかったので、少々緊張しながら神妙に一突き・・・ゴーーーン!

真近に響く重厚な音に身も心も清められたような気がして、手を合わせて鐘楼を下りる。

駐車場に戻り、寺の入口にある民芸品店を覗いてみるが欲しいものはなく、次へと自転車を走らせる。

来た道を引き返して、次の交差点で左は水落遺跡だが右へと曲がると「飛鳥坐神社あすかにいますじんじゃ)」が見えてく

|

|

この丘の上にある

40段ほどの石段を登り右に続く道を進み、更に数段上ると本殿があった。

創建の由緒は不明なので多くの異説があるらしく、現在の社殿は1781年のものらしい。

境内は清掃が行き届いており枯れ葉すら落ちてはいなかった。さて次は「飛鳥資料館」だ。

|

むすひの神様、「産霊」をムスヒと読み、ムスとは発生する。生まれる。生える。という意味を持ち、ヒは霊力を表す。ムスヒとは天地万物のふさわしきものを、合わせ、結び、新しきものとして生み成し育てゆく霊妙な力をいう。

「古事記」や「日本書紀」の中でも、生まれ育つ赤子や子どもの表象を多く登場させ、「生み成し育ちゆく力」を最も価値あるものとして表現している。

|

|||

|

飛鳥坐神社では「おんだ祭り」の中で、五穀豊穣と子孫繁栄を祈るため、田遊びと結婚生活をリアルに演じ、生命を象徴した神事として、生成・発展・継続の願いをこめ、西日本三大奇祭の一つとして多くの参拝者をいただいているそうだ。

境内には誰一人おらず寂しい限りだが、整然とした

|

|||

石段を降りた住宅街を右へ細い道を行くと案内表示がされていて、ここから上り坂だったがすぐに見えてくる。

丘の中腹の広い敷地にある大きな建物がで、260円の入館料を支払い敷地内に入ると資料館はまだ100mも先であ

る。

橋を渡ると正面に平屋の細長く見える建物がそれで、右には公園のような芝生の広場に巨石のモニュメントがあった。

アスカは、接頭語の「ア」が、浅洲や平らな砂地であることを示す「スカ」についた「ア・スカ」に由来する説が最も有力らしい。飛鳥と明日香の使い方に決まりはないが、飛鳥は飛鳥時代などの歴史的な表現に使われ、明日香は現在も使われている地名として使われているそうだが、どちらも美しい漢字である。

館内には高松塚古墳出土品をはじめ、飛鳥の発掘で出土した遺物などを展示しており、なかでも倒壊した状態で見つかった山田寺の回廊が出土部材を使って復元されているのは見応えがある。

最近のものでは、NHK寄贈によるキトラ古墳石室の原寸大模型な

|

|

時間がなかったので30分ほどで見学は終らせても、外に出た時には12時半を過ぎていた。

来た道を引き返して岡寺方向に走ると、上り下りの多い曲がりくねった国道を走る。周囲を見ると果物の畑も多く、大き

な柑橘類の実がたわわに実っているので、見とれているうちに側溝に落ちてしまった。

な柑橘類の実がたわわに実っているので、見とれているうちに側溝に落ちてしまった。

幸いケガもなく、私も自転車も無事だったが油断は禁物である。Kさんには大笑いされてしまった。

惑わされた果実 坂の下に万葉文化館

長い坂を上り切ってようやく下りに入ると、坂の麓近くに大きな建物が見えた。これが「奈良県立万葉文化館」だった。

下り坂を一気に走って駐輪場に自転車を停めて、文化館の隣にある四季創作料理「酒船亭」に入った。

「酒船御膳」と「とろろうどん」を注文して待っている間に食事を終えた観光団のおじさんたちが近くにやってきて、女性

添乗員を囲んでコーヒーを注文し、「美人の添乗員さんは得だねえ」とおだてて取り入っている姿を唖然と見ているうち

に料理が運ばれてきた。

添乗員を囲んでコーヒーを注文し、「美人の添乗員さんは得だねえ」とおだてて取り入っている姿を唖然と見ているうち

に料理が運ばれてきた。

酒船亭

とろろうどんは細い麺に関西風の薄い味付けで、山菜だろうか?歯ごたえのよい菜がのせられたシンプルなものだっ

た。

た。

酒船御膳は2段重のなかに色とりどりの見た目も鮮やかな料理で、味はまあまあだった。

食事を終えて、隣にある「飛鳥の郷万葉人」という土産物店に入ってみる。地酒も売られていたが、ここでは荷物になる

ので買物はせずに店を出る。

ので買物はせずに店を出る。

奈良県立万葉文化館は{展示」「調査・研究」「図書・情報サービス」の3つの機能を備えた万葉集を中心とした日本古

代文化の魅力を紹介する施設である。

代文化の魅力を紹介する施設である。

万葉文化館

しかし、中に入ると有料の展示スペースでは万葉をイメージした画家の展覧会を開催しているらしく、これらの絵には興

味がなかったので売店を覗いたのみで、他には所蔵書をさらっと見て外に出ることになった。やや期待はずれだった。

味がなかったので売店を覗いたのみで、他には所蔵書をさらっと見て外に出ることになった。やや期待はずれだった。

次の場所は近くにあるが道路はなく、自転車だったので歩道を行くとすぐに見つかった。

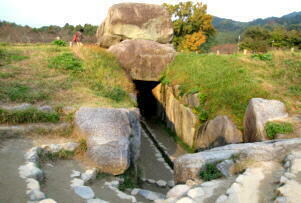

「亀形石造物」には入口に受付があり、文化財保存協力金として300円を支払った。

丘を切り開いたような閉塞的な空間にそれはある。中央部に和式トイレのような便器型の石、そこにちょろちょろと落ち

るように水が引かれていて、その下には球形の中を削った石があり外側は亀のような形になっている。

るように水が引かれていて、その下には球形の中を削った石があり外側は亀のような形になっている。

発掘されたのは僅か8年前で、何らかの祭祀が行なわれていたと推測されているらしいが、未だ調査研究中らしい。但

し、ここで解説をしていた地元のおじいさんは学者の説には否定的で、見た人がここで見たままの発想から独自の考

再び竹林に囲まれた坂を下り、自転車で次に向かった。

し、ここで解説をしていた地元のおじいさんは学者の説には否定的で、見た人がここで見たままの発想から独自の考

|

え を創り上げるがよいと話していた。

入口に戻り、自転車は置いたままでここから上り坂を行く。竹林の間を通るややきつくて泥で滑る道だが、まだかなと思ったところで「酒船石(さかふねいし)」が現れた。

|

|||

|

飛鳥に数多く残された謎の石造物の一つで、5mを超える巨石の上面には溝で結ばれた楕円や円形が掘り込まれている。

酒や薬を造る道具、或いは周囲から発掘された土管や石の樋もみつかっていることから庭園施設の一部と考えられているらしいが、現物を見る限りそうは思えないミステリアスな巨石であった。

|

|||

「伝飛鳥板蓋宮跡(でんあすかいたぶきのみやあと)」はすぐにはみつからず、田んぼの中を走るわかりにくい道だった

ことと肝心な分岐点に案内板がなかったことで、反対の方向に進んでしまったためだった。

ことと肝心な分岐点に案内板がなかったことで、反対の方向に進んでしまったためだった。

途中で気付いたので少ないロスタイムで引き返したが、案内板が生の板に書かれているために読みにくく、跡なので当

然想像するしかない。

然想像するしかない。

伝飛鳥板蓋宮跡

周りの石敷きを見ると、正にその下に時代の異なる宮跡が今も地中に層を成して眠っていることを想像すると、これま

で見てきた宮廷の生活空間の距離感が同時につかめて面白い。

車道に戻り細くて曲がりくねった道を車に注意しながら街並みを行くと、犬養万葉記念館の近くに「岡寺(おかでら)」の参道の入口となる鳥居が立っていた。

ここからは上り坂になっていて、途中から更に登りがきつくなると自転車を降りる。

|

|

|||

やがて自転車置き場があったのでそこに停めて、更に勾配がきつくなった坂を登山のように登って進んだ。

峠の茶屋のような風情のある土産物店を兼ねた坂の茶屋があり、板葺の屋根に趣もあって結構だったが相当に疲労していた。

ようやく岡寺の門に着いたのが鳥居から7分ほどだったが、15分も歩いたような気がする。

石段の上に建つ門は仁王門で、

|

|

|||

仁王門 この上に本堂がある

岡寺は「明日香村岡」という知名に由来する名で、正式には「龍蓋寺(りゅうがいじ)」、院号は「真珠院」、山号は「東光

山」なので、『東光山 真珠院 龍蓋寺』となる。

山」なので、『東光山 真珠院 龍蓋寺』となる。

開山堂

|

日本最初の厄除け霊場として知られていて、663年に草壁皇子が住まわれていた岡の宮を仏教道場に改め、当時の仏教の指導者であった義淵僧正に下賜されてから1300年の歴史を持った寺である。

この義淵僧正座像は国宝に指定されているが、この時は奈良国立博物館に寄託中で見ることは適わなかった。

山の上に建てられた寺院なので石段を登り進むと、本堂などがある伽藍が目の前に広がった。

はじめに開山堂を見に行くと、中の阿弥陀三尊像がはっきりと見えているのだが、写真に撮ってみると特殊なフィルターガラスのせいか、青く光って写ってしまうようだった。

開山堂は外から眺めるしかなかったので、次に本堂に向かうと、すでにこの寺の本

|

この仏像も外からの撮影は自由だったが、開山堂と同じくガラス越しだったので青く写ってしまっていた。

中に入ってじっくり見て、堂内を一周することができるので塑像の横からも拝

|

|

|||

観し、その他の安置仏も拝観して外に出る。

霊場らしく、お札の発行所などに色々なお守りなども販売されていて、見るだけでも楽しい。

奥の院はKさんだけが向かうが、薄暗く人の姿を見かけなかったので途中で引き返してきたと言ってい

|

|

|||

|

た。

岡寺は鐘楼の鐘を自由に突けるようなのでさっそく上ってみた。もちろん厄除けの梵鐘で、大きくはないが重厚な響きと音に感動しながら願い事をする。

次は石段を上り三重宝塔へ向かう。三重宝塔は1472年の大風によって倒壊したが、その後510余年再建されず、昭和61年にようやく弘法大師記念事業として再建されたものである。

しかし、この事業でも内部の荘厳さまでは手をつけられず、更に15年を経た平成15年に完成となったそうである。内部の公開は年に一度、開

|

|

||

| 山忌のときだけである。 |

苦労して登って来た道を引き返し、次へと向かう。

|

やや上りの整備された道の先に、広い駐車場と土産物店があるその奥に駐輪場があった。 | |||

|

係員の案内で駐輪場に誘導され、自転車を下りて横断歩道を渡った先に受付があった。

250円の入場料を支払い中に入ると、一辺が30mほどの正方形の台上

|

|||

横穴式石室を持つ方形墳で、築造は7世紀の初め頃と推定される。すでに古墳上部の封土は失われ巨大な天井石が

露出した姿になっている。

露出した姿になっている。

被葬者は不明で、6世紀後半にこの地で政権を握っていた蘇我馬子の墓ではないかと考えられている。

昭和8年と10年に行なわれた大規模な発掘調査では、長さ7.8m、幅3.4m、高さ4.8mで、総重量は2300トンの大規模な古墳であることが判明している。

古墳の背面には古墳の中への入口があり、自由に入ることができる。高さ2.5mほどの広い入口から中へ入ると、内部は更に広くなっていて、隙間から光が漏れているので暗くはない。

もとは土に覆われた上円下方墳だったらしいが、現在のようにむき出しになった理由は不明で、巨石を大量に使った雄大な石舞台古墳は明日香を代表するシンボル的な存在だろう。

中に入ってみると、当時の最高権力者の権勢をそのスケールで味わい知ることができるのであった。

各地を随分とゆっくり見てきていたので時間が残り少なくなってきてしまっていた。

慌しく次へ向かう・・・この辺は明日香村役場を中心とした集落なので道が入り組み案内板も見落としがちで、それでも何とか「橘寺」に着いた。

|

|

る。

真っ直ぐに続く石畳の先に本堂が見えて、かつては大伽藍だったらしいが1506年に焼き討ちされ、再建されるが当初

規模には及びもしないという。

規模には及びもしないという。

橘寺は「仏頭山上宮皇院(ぶっとうざんじょうぐうおういん)菩提寺」ともいい、聖徳太子の父、用明天皇の離宮があった

ところで、聖徳太子生誕の地と伝えられている。

ところで、聖徳太子生誕の地と伝えられている。

聖徳太子勝鬘経講讃像

当時35歳の聖徳太子が天皇の命により勝鬘経(しょうまんぎょう)というお経を3日間に渡り御講讃したところ、庭には

大きな蓮の花が1mも降り積もり、南の山には千の仏頭が現れ光明を放ち、太子の冠からは日月星の三光を放ったと

いう。

大きな蓮の花が1mも降り積もり、南の山には千の仏頭が現れ光明を放ち、太子の冠からは日月星の三光を放ったと

いう。

この不思議な出来事を知った天皇は、この地にお寺を建てるよう太子に命じ、離宮を改造して造られたのが始まりとさ

下り坂の細い道の横に「亀石」があったので、これを最後にしようと自転車を停める。

|

れる。もちろん本尊は聖徳太子勝鬘経講讃像である。

この寺で最も有名なものは聖徳太子像ではなく、本堂の横にある「二面石」だ。

高さ1m程の石で、寺伝によると、表と裏で人の心の善悪二業(にごう)一心を表し、一面は醜く、一面は優しい顔をしている。

私が見るとどちらもユーモラスで、明日香らしい不思議な石造物である。

すでに陽は傾き、寺の白壁が薄赤く見え始めていたので、まだ予定していた場所はあったが暗くなると動きがとれなくなりそうなので明日香駅を目指して移動を始めた。

周りは田畑が多く、何度もテレビや雑誌で見たことのある明日香らしい風景が広がっていて、西の山に陽が傾きかけていた。

|

長さ3.6m、幅2.1m、高さ1.8mの巨大な花崗岩に亀に似た彫刻が彫られていることからこの名がついた。

伝説によると、大和が湖であった頃、湖の対岸であった當麻とここ川原に間に争いが起こった。長い争いの末に湖の

水を當麻に取られてしまい、湖に住んでいた亀はたくさん死んでしまった。

水を當麻に取られてしまい、湖に住んでいた亀はたくさん死んでしまった。

何年か後に、亀を哀れに思った村人達が亀の形を石に刻んで供養したそうである。

こんな風景が続く

今は亀は南西を向いているが、もしも西を向き當麻を睨みつけたときは大和盆地は水浸しになるという話が残っている

が、川原寺の境界を示すものという説が有力とのこと。

が、川原寺の境界を示すものという説が有力とのこと。

下り坂を軽やかに走っていると下校中なのか中学生が多く、間もなく見えた聖徳中学校の横を通り下りは続く。

柿の実 鬼の雪隠

柿の木の葉は落ちてたわわに実った柿の実だけが鮮やかで、ふと気付き通り過ぎてしまったのが「鬼の雪隠」だった

た。近鉄奈良駅まで560円の切符を購入してから、改札を抜けて地下道を通り2番ホームで待つ。

が、引き返すには坂道は辛そうなので諦める。

曲がりくねった坂を下りると道は分かれていたので、中学生に道を確かめてから先を急ぐ・・・ようやく電車の電線が見えると駅前らしい雰囲気の街並みがあった。

自転車の返却をするために明日香レンタサイクルを探すと、左に看板が見えたので行ってみるも誰もいない・・・すると別の場所から現れた女性が来てくれて、移転した旨を伝え新社屋を教えてくれた。

駅前の広場の奥にそれは見つかり、乗り捨て料金の200円を追加支払いすると、無事時間内に返却できて一安心して明日香駅に向かったのが16時40分だった。

近鉄明日香駅は見たところ駅員は1人しかいない小さな駅舎だっ

|

|

16時58分発の電車に乗って、橿原神宮前駅で乗換え、17時08分には大和西大寺行きが出発する。

ここからが時間がかかり、大和西大寺駅には17時40分近い到着だった。17寺42分には大和西大寺駅を出発して、近

鉄奈良駅に到着。

鉄奈良駅に到着。

すでに夕食の時間となっていたのでいくつかの予定していた居酒屋を考えるも、昨夜の食べすぎで胃が不調だったの

で軽く食べることにした。

で軽く食べることにした。

駅から近い「上海楼」という中華料理店に入ってみた。

生ビールに酢豚とチャーハン、そして野菜炒め定食を注文する。

古臭い店内に客は3分の1ほど入っていて、円卓にいた老紳士グループが唯一うるさかったくらいで静かに食事ができ

た。

た。

味は専門店らしい普通の食堂では味わえないような美味しさだったので、満足して店を出る。

3条通りを歩いてホテル近くのコンビニに寄ってから19時にはホテルに戻り、フロントで鍵を受け取るときにグルメマッ

プを頂き部屋に戻った。

プを頂き部屋に戻った。

Kさんは今夜も洗濯を楽しんでいて、私は軽く一杯やってから21時半には寝てしまった。

四日目へ →

|