11月19日 いつもどおり6時31分の目覚しが鳴り、その2分後にはKさんがセットしたホテルの目覚ましも鳴る・・・。

コーヒーを入れて一息ついて外を見ると、この日も朝焼けが見られ天気は好さそうだった。

ニュースを観ながら支度を整えて、7時20分過ぎには朝食会場へ。このホテルのエレベーターはすぐに来るので、外の

景色を撮影している時間はないほどだ。

景色を撮影している時間はないほどだ。

変わり映えのしない、メニューがほとんど変わらない三日目朝食を済ませて部屋に戻ったのが8時15分だった。

この日は近くにある興福寺や東大寺を拝観する予定なのであまり早くも出かけられないので、部屋でのんびりしてから

9時過ぎに出かける。

9時過ぎに出かける。

3条通りを興福寺方面へ歩き、東向通りに一旦入ってみるも開店している店が少なかったので3条通りに戻り、店頭で

餅つきの実演販売をする店などを眺めつつ猿沢池に着いた。

餅つきの実演販売をする店などを眺めつつ猿沢池に着いた。

| これが三度目だろうか、南円堂に続く石段を上り、中段まで上ったところで |  |

|||

|

左へ曲がる。

その先には国宝の「三重塔」があり、何度か来ているのに近くでじっくり観たことがなかったので、お年寄りのツアーに混じって眺める。

塔は仏教の祖釈迦の舎利(遺骨)をおさめる墓標で、寺の権威の象徴であり、権力の誇示でもある。

塔を建てることは仏法の

|

|||

1143年、崇徳(すとく)天皇の中宮皇嘉門院(こうかもんいん)聖子が建て、1180年に焼失し、間もなく再建された。

北円堂とともに興福寺で最古の建物で、木割が細く軽やかで優美な線をかもし出し、平安時代の建築様式を伝える。

初層内部の四天柱をX状に結ぶ板には東方に薬師如来像、南に釈迦如来像、西に阿弥陀如来像、北に弥勒如来像を各1000体描き、さらに4天柱や長押(なげし)、外陣(げじん)の柱や扉、板壁には宝相華文や楼閣、仏や菩薩など浄土の景色、あるいは人物などが描かれている。

もちろん非公開なので、ここでは外から眺めるだけである。

このまま来た道を引き返すと南円堂は近いが、この先に紅葉のきれいな風情のある道が続いていたので、その道をのんびり歩くことにする。

「興福寺」は、法相宗の大本山として知られ、その前身は飛鳥の「厩

|

|

その山階寺は、669年に藤原鎌足が重い病気を患った際に、夫人である鏡大王が夫の回復を祈願して、釈迦三尊、四

天王などの諸仏を安置するために造営したものと伝えられており、この名称は後世においても興福寺の別称として使

天王などの諸仏を安置するために造営したものと伝えられており、この名称は後世においても興福寺の別称として使

|

われている。

その後、672年の壬申の乱ののち飛鳥に都が戻った際に山階寺も移建され、その地名を取って厩坂寺とされた。さらに、710年の平城遷都の際、藤原不比等の計画によって移されるとともに、興福寺と名付けられたのである。

道の先には「北円堂」があり、突き当たりの北円堂から右折すると広大な伽藍の奥に東金堂と五重塔が見える。

伽藍は再建中らしく、土台のようなものが出来上がっていて、以前来た時にはなかった。

100mほど歩き「南円堂」の前に来ると、ここは西国三十三所第九番札所として人々のお参りでいつも賑わっている。

南円堂は813年、藤原冬嗣が父内麻呂追善のために建てたものである。

|

には北円堂を参考にしたのであろうと考えられている。

今回は「興福寺国宝特別公開2008」と題した五重塔初層と南円堂が拝観できるとあって、これは楽しみだった。

早速、南円堂の横にあるテントの中の共通券販売所で1000円の共通券を購入して、案内に従って南円堂の左の入口

から階段を上がって南円堂外部のデッキを歩いて時計回りに入口に向かった。

から階段を上がって南円堂外部のデッキを歩いて時計回りに入口に向かった。

入口は南円堂に向かって右横にあり、ここで靴を脱いで中に入った。前後が開放されていても薄暗い堂内では仏像が

ライトアップされていて、内部の広さと仏像の大きさに驚かされる。

八角堂は法隆寺の夢殿が最も知られているだろうが、比べると倍以上はあるだろう。

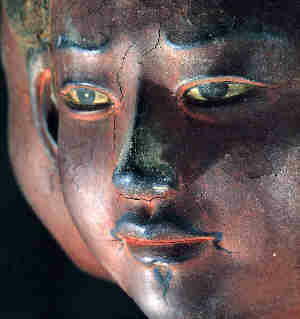

本尊は、国宝「不空絹索観音菩薩坐像」、鎌倉時代の作であり、像高3.36mと巨大である。

意外だったのは、金箔の剥離が少ないので全身が輝いていて、後から鎌倉時代の作と知り驚いたほどである。

そして、今回の公開のもう一つの目玉である国宝「四天王立像」が本尊の四隅を取り囲むように守っている。

四天王といえば「広目天」「多聞天」「増長天」「持国天」であり、四方を守る仏法の守護神である。いずれも像高は2mほどだが、須弥壇は高い位置にあるので随分と大きく見えた。

あまり注目されてはいないが、他にも木造法相六祖坐像(もくぞうほつそうろくそざぞう)も国宝である。興福寺法相宗興隆に貢献のあった人たちの肖像彫刻で、八角形須弥壇周囲に安置されていた。

髪を剃り、衲衣の上に袈裟をかける。玄像のみが外縛印(げばくいん)を取る他は、柄香炉を持つ供養僧の姿で、各像は老・壮・若年にあらわし、表情にもそれぞれ変化を持たせ体の肉づきや袈裟・法衣の衣文線など繁雑に彫り出している。

|

|

解説を聞きながらぐるっと一周して外に出ると、張り詰めた空気が解かれたような自分に一瞬気の緩みが出たような

品だけは不可思議であった。

|

気さえする。

南円堂を出て五重塔へ向かうと、券売所とは別のテントの中には売店があり、その前では千円の福袋が売られていた。

福袋好きの私としては見逃すことはできず、中身を聞いても当然教えてはくれないが、3000円以上のものは入っているという。

もちろん購入したが、内容は意外なものだった・・・ユニバーサルスタジオのETのメモ帳、岡山県立美術館の便箋と封筒、国宝 平家納経・平清盛願文のクリアファイル大小、東京国立博物館蔵の写楽など有名絵画の絵葉書、富獄三十六景神奈川沖波裏の携帯鏡、そして一番不思議だったのがフェラガモのTシャツである。

美術関係が多かったので、私にとっては素晴らしい福袋だったが、最後の一

|

五重塔に向かう途中、南大門再建のための礎石がきれいに整備されていたのでその上に上がってみる。現在再建中

の中金堂は平成22年の完成予定で、その奥に仮金堂が見えているということは、まだ土台しかないということだろう。

このように四仏を配置したのは、顕教における仏を曼荼羅風に配置した貴重な事例とされる。

の中金堂は平成22年の完成予定で、その奥に仮金堂が見えているということは、まだ土台しかないということだろう。

| 五重塔と東金堂の間にテントが張られていて、ここが五重塔拝観の受付所 |  |

|||

となり、この先は撮影禁止区域になる。

この日は晴れていたが寒くて、寒さに強い私でさえも厳しかった。

ついに国宝の五重塔内部へと進むと、内部は存外に広く目を見張るような光景が飛び込んできた。

四方に薬師三尊像、釈迦三尊像、阿弥陀三尊像、弥勒三尊像が安置されていたのである。

|

|

|||

堂内には内部の説明をするお坊さんが2名おり、ひしめくようにたくさんの拝観客がいるが、中は風通しがよくて寒い。

倉時代の建物である

|

一部礎石が見えるように開いている場所もあり、石が土台になって建物を支えていることがわかる。

730年に創建の五重塔は、五回もの消失の末に室町時代に建立したものが今に至っている。創建当時の高さは約45mで当時日本一の高さを誇っており、現在の高さは50.1mで日本で2番目に高い塔だ。

次は特別拝観料金に含まれる国宝「東金堂」に入る。かつて3つあった金堂のうちの一つで、中金堂の東に位置するので東金堂と呼ばれる。

726年に聖武天皇が元正天皇の病気回復を願って造立された薬師三尊を安置するお堂で、6度もの消失の後、1415年に再建された鎌

|

東金堂内陣の中央須弥壇に「銅造薬師如来坐像」があり、像高は2.55mで室町時代の作。

その両脇には「銅造日光・月光菩薩立像」があり、像高は高く、ともに3mほどもあるが腰から下は見えない。

白鳳時代の銅像で薬師如来が人々のために働いているのを補佐する。

国宝では「木造文殊菩薩坐像」があり、像高は94cm、文殊菩薩は釈迦実在の弟子であった。

本尊の左脇に配置され、学問僧の祈念仏として信仰を集め、二重円の光背を持つ姿はいかにも慈悲と智慧(ちえ)に

満ちている。

満ちている。

東金堂内陣 木造四天王立像広目天 木造文殊菩薩坐像

他にも国宝「木造維摩居士坐像」がある。

像高88.5cm、鎌倉時代の作で、古くから仏教徒の模範とされていた人物で、『維摩詰所説経(ゆいまきっしょせっきょ

う)』は仏教徒を啓発したことを述べた経典として、今日に至るまで広く読まれている。

う)』は仏教徒を啓発したことを述べた経典として、今日に至るまで広く読まれている。

まだまだ国宝はある。「木造四天王立像」4体は、平均像高160cmほどで、須弥壇の四方に安置されていた。

そして本尊の守護神を左右に各6体ずつ配された国宝「木造十二神将立像」は像高が1mほどである。

鎌倉時代の作で、薬師如来の12の誓願に応じてあらわれる薬師如来の分身とされる。

広い堂内にずらりと並ぶ仏像の迫力には見るものを圧倒する力があり、内部に焚かれる香の香りが芳しくも厳かであった。

外に出ると、東金堂から見える五重塔も素晴らしく、興福寺は奈良を代表する寺院だったことを改めて感ぜずにはいられない。

2010年に創建1300年の大きな節目を迎える興福寺であるが、興福寺を訪れたとき絶対に見逃せない「興福寺国宝館」は、最後の最も大きな楽しみでもあった。

入場料は500円。昭和34年に食堂(じきどう)があった場所に建てられた鉄筋コンクリートの宝物を収蔵・展示するために開館された。

創建当時の食堂の外観を復元し、収蔵する国宝の数は驚くほど多く見ごたえがある。

|

|

あらゆる方法(1000は無数)で人々を救おうとする観音菩薩の慈悲のあらわれで、千手観音菩薩像を42手にするの

は、中央の合掌した2手を除く40手の各手が、仏教で言う25有世界の生き物を救うとされるので、40に25を掛けて1000

と考えるのである。

と考えるのである。

|

鎌倉時代再興期の食堂本尊で、像内には五重塔、千手観音菩薩、経本など夥しい数の納入品がある。 | |||

|

国宝「銅造仏頭(旧山田寺講堂本尊)」は、被災のため頭部しか残ってはいないが、これは昭和12年に現東金堂本尊台座の中から発見され、造立年代が明らかなので白鳳彫刻の基準作として高く評価されている。

国宝「木造金剛力士立像」は安置されていた場所が他とは異なり、西金堂本尊の左右前方に安置されていた。

像高は阿形・吽(うん)形ともに154cmほどで、鎌倉時代の作。

他にも国宝は数多く、「板彫十二神将像」「法相六祖坐像」「梵鐘」などがあるが、ここに来た多くの人が注目するのは阿修羅像だろう。

|

|||

鬼霊・悪魔・音楽神・鳥獣神など異教の神を集め、仏法守護や諸仏供養の役目を与え八部衆とした。従って仏教の教

理に基づいた神ではないので、生い立ちや性格、また姿やかたちは様々に説かれ、複雑で不明な部分が多い。

仏教に取り入れられても、異教の神の姿のまま表現される。

西域では大地に恵を与える太陽神であったが、インドでは熱さを招き大地を干上がらせる太陽神となり、常にインドラ(帝釈天)と戦う悪の戦闘神となる。

仏教では釈迦の教えに触れた守護神と説かれる。

像は三面六臂(ろっぴ)上半身裸で、上帛(じょうはく)と天衣(てんね)をかけ、胸飾りと臂釧(ひせん)や腕釧(わんせん)をつけ、裳をま

|

|

|||

|

||||

とい、板金剛をはく。阿修羅像は日本人に最も愛されていると言っても過言ではなく、美少年とも美少女とも形容されて

いる。

いる。

修羅とは阿修羅の略語で激烈にして悲惨な闘争の場を「修羅の巷(ちまた)」と呼び、恨み嫉(そね)みの感情を修羅の

妄執と呼ぶこの世からの呼びかけによって生まれ出たのである。

妄執と呼ぶこの世からの呼びかけによって生まれ出たのである。

私は阿修羅の顔に若くして逝った夏目雅子を想いだす。彼女の無垢な美しさは、短かった一生ではあるがその眼差し

は凛々しく強い決意と限りない悲しみがあった、と私にはみえる。

随分と長い時間みていると、同じように見つめている人が多いことにも気付き、ここでこの像をみた人がそれぞれに何かを感じているのだろう。

最後にもう一度阿修羅像をみてから出口に向かった。

出口にある売店で、興福寺の宝物に関する解説書などを購入して外に出る・・・寒い。

国宝館を出て奈良公園を県庁方向に歩きはじめると、鹿がたくさん現れる。

登大路地下歩道に入ると少しだけ暖かく感じ、もう一度地下歩道を抜けると博物館前だった。

|

|

ので平常展のみだが、これだけでも一通り見て回るには随分と時間がかかる。

入口の券売機で500円を支払い中に入ると、暖房が入っていて暖かい。

左側の日本の仏教美術品を見てから、右側の中国やインドの仏教美術品を見て、最後に一番奥にあった白磁の陶器

を見て地下に降りる。

を見て地下に降りる。

一番奥にある売店とレストランに続く長い廊下の両脇には仏像に関する資料が展示してあり、これを眺めながらレスト

|

ラン「葉風泰夢(ハーフタイム)」に着いたのが12時過ぎだった。

「華菜セット」と「あんかけセット」を注文して待つ・・・広い空間に地階ながらも地上の光がふんだんに取り込まれているので圧迫感はなく、ゆったりとできるのがよい。

華菜セットは、簡単に言うと好みで巻いた肉まんのようなものだが、北京ダックのような味と熱々のシュウマイが美味しい。

あんかけセットは、シュウマイとマンゴゼリーが付いたあんかけ焼そばである。どちらも味はよかった。

昼食を済ませてから売店を覗いて、次は東大寺境内へ向かった。

次第に鹿が増え始め、修学旅行生も多くなり、奈良で最も賑やかな参道を歩く。

|

色々なものが並んでいる。

托鉢の僧、人力車、鹿を見ているうちに、やがて東大寺の南大門が見えてくる。

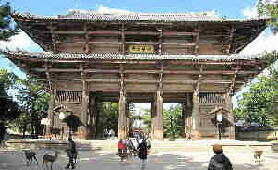

巨大な門なので近く見えるが、意外に歩かされて門の下に到着する。国宝「東大寺南大門」は、平安末期に伽藍全体が消失した後、金堂などとともに再建されたもので、1199年とされる。

現存しない鎌倉時代の金堂の姿を知る上でも重要な遺構である。

門の中に立って天井を見上げると、この門の大きさが一層際立ち鳥肌が立ちそうになる。

門の左右には国宝「金剛力士立像」がそれぞれ門に向かって右に「吽形」、左に「阿

|

|

|||

|

|

|||

形」が立つ。鎌倉時代の彫刻界の二大巨匠、運慶と快慶らによる2体は日本最大の仁王像である。

ご存知の方も多いと思うが、いずれも8mを超える巨大な像であるにもかかわらず、僅か69日で完成したことは有名

大仏殿は正式には「東大寺金堂」といい国宝である。二度消失していて、現在の建物は江戸時代中期に再建されたも

現存最古の金銅製の灯篭で、欠損修理の箇所は多いが浮き彫りにされた音声菩薩の意匠は生き生きと立体的に表

で休憩や食事もできる。

|

である。

両像は金網で守られているので光の加減によっては見え難いが、天才仏師の力量は素人の私でも分かるほどである。

南大門を抜けると中門が見えるが、その奥にある大仏殿と重なり合ってとてつもなく大きな建物に見える。

観光客の数は増えて相当な数になっているいるのだろうが、伽藍が広いので狭く感じることはない。

中門は通り抜けられないので左に曲がり、回廊の外に沿って左端にある入口から回廊に入ると券売機が並んでいるので、ここで拝観券を500円で購入する。

回廊を中央部に向かって中門の方向に歩きながら大仏殿を見ると、中門の外から見ていたよりも一層迫力を感じる。

|

のである。

天平当時の正面幅は現在の57mよりも大きかったらしく、94mと推定されている。ただし、側面と高さは天平当時の姿に近く、これは再建の際に資金と木材の不足が原因とされている。

|

|

|||

ご存知、現存する世界最大の木造建築物である。

ゆっくりと歩きながら大仏殿に近づいていくと、国宝の「金銅八角灯篭」が大きくなってくるように見えてくる。

大仏殿の八角灯篭はそのスケールも大仏殿らしく高さが4.62mもあり、金堂が消失・再建を繰り返したのに対して奈良時代の8世紀のままに残されている。

|

|

|||

|

現されている。

そして東大寺金堂に足を踏み入れるのだが、石段は高さがあるので下りるときは急傾斜に感じるほどで、上る時にも段が高いので足腰が不自由な人には楽ではない。

大仏様は正しくは「盧舎那仏(るしゃなぶつ)坐像」で、もちろん国宝である。

私はこれが三度目の拝観となる。誰もが知っている大仏様なので解説は省き、その隣に安置されている「虚空蔵菩薩」に注目。

盧舎那仏坐像の両脇侍の向かって左が虚空蔵菩薩で、銅像ではなく1752年に完成した木像彫刻である。

対して右には「如意輪観音像」が1738年に完成している。両像はいずれも7mを超える巨大なものだが、盧舎那仏坐像があまりにも大

|

きいために注目されていない。

広い堂内を左に進むと、これまた巨大な「広目天立像」があり、その横に2階へ続く階段があった。

階段の傾斜は60度以上か?以前テレビ番組でこの階段を昇って上から盧舎

|

|

|||

那仏を見ていたが、なるほどこの階段なら慎重に昇っていたことにはうなずける。

さらに進み一番奥の左端には、かつての東大寺の伽藍の模型が置かれている。大仏殿の東西には七重双塔が配された伽藍は見てみたいものだが、再建ははるか先のことだろう。

盧舎那仏の背後を通り、向かって右端に進むと、仏頭や鴟尾(しび)などがさりげなく安置されているが、

|

|

|||

|

拝観者の注目は別なところにあった。

大仏殿を訪れたことがある方ならご存知だろう、太い柱に四角い穴が開いていて、たくさんの人たちがこの穴を潜り抜けていた。

この穴は盧舎那仏の鼻の穴と同じ大きさらしく、潜ると無病息災のご利益があるそうだ。

そして壁際には売店が並んでいるので拝観客が群がり、雑踏のなかを抜けると再び正面に出る。

大仏殿を出て中門まで来ると、ここから来た道とは反対側に進むと回廊に沿って出店が並んでいる。

寒いので通り過ぎて、外に出てから左に進む。

ここは拝観客も少なく静かな道で、手向山八幡宮の鳥居から左に進むと広い松林の参道が続く。

右へ行くと不動堂だが、左の石段を上ると法華堂へと続く道がある。

石段を上ると法華堂と二月堂が見えて、この広場には茶屋も建っているの

|

東大寺法華堂

東大寺三月堂で知られている国宝「法華堂」は東大寺で最も優れた仏像を安置するお堂で、740年から19年までの創

建とされ、東大寺最古の建物である。

建とされ、東大寺最古の建物である。

この辺り一帯に聖武天皇の皇太子基(もとい)親王の菩提を弔うために建てられた金鐘寺と呼ばれる寺院があり、それ

がやがて大和国国分寺、さらには東大寺へと発展したのである。

がやがて大和国国分寺、さらには東大寺へと発展したのである。

階段を上り堂内入口にある受付で500円の拝観料を支払い、下駄箱に靴を入れて中へ続く廊下を行くと後方に正堂が

ある。

ある。

初めて堂内を見たときは16体もの仏像が所狭しと立ち並んでいる圧倒的な迫力で、思わず息をのんでしまうほどだっ

た。今回は二度目なので心の準備はできていたが、それでも異様ともいえるほどのこの仏たちの世界にすべての拝

修する法会として「修二会」と呼ばれる。

た。今回は二度目なので心の準備はできていたが、それでも異様ともいえるほどのこの仏たちの世界にすべての拝

|

観者が固唾をのんでいるようにもみえる。

本尊は国宝「不空羂索観音」で、古くは羂索堂と呼ばれていたが、後に3月に法華会が行なわれたことから法華堂と呼ばれるようになった。

3.62mの堂々たる体躯で悩める人々をどこまでも救いに赴くとされている姿は、光背のせいもあるだろうが堂内の中心部から一杯に広がりをみせているようにもみえる。

不空羂索観音の前には国宝「日光菩薩」「月光菩薩」が端正な顔立ちで合掌し、透徹した美しさで拝観者を魅了する。

脇侍には国宝「帝釈天」が左に、右には国宝「梵天」が、それぞれ

|

|

|

4mを超える大きな仏像である。

他にも四天王像4体、金剛力士像2体などが居並び、国宝「執金剛神像」は秘仏として堂内の不空羂索観音の後方に安置されている。

堂内に安置されている16体の仏像のうち、12体は国宝に指定されているのである。

畳敷きの一段高い場所に腰掛けて、しばし拝観してから法華堂を出る。

外は依然として寒く、二月堂に登るのは少し気後れするが、ここまで来たのだからと石段を上り始めた。

|

|||

「二月堂」は東大寺二月堂「お水取り」のお堂として知られている。

正しくは修二会(しゅにえ)といい、この行法は東大寺の二月堂の本尊十一面観音に、僧侶たちが世の中の罪を一身に背負い、代苦者、すなわち一般の人々に代わって苦行を引き受ける者となり、苦行を実践し、国家安泰等を祈る祈願法要である。

今年(2008年)で1257回目となり、開行以来一度も欠かされたことがない行法「不退の行法」なのである。

この行法は、もともとは旧暦の2月1日から2月14日まで行われていた行事で、2月に

|

|

|||

現在は太陽暦を採用して、3月1日から3月14日まで二月堂で行なわれている。

二月堂に上ると大仏殿や、遠くは奈良盆地の市内まで見渡すことができる場所に建てられている。

下りるときは反対側の石段を下り、趣のある石畳と土塀に囲まれた道を歩くと、大仏殿の裏手に出るので紅葉を楽し

みながらしばらく歩き、次の目的地に向かう。

みながらしばらく歩き、次の目的地に向かう。

振り返ると二月堂

前回見ることができなかった国宝「正倉院」に入る。

もちろん20mほど離れた外観だけを見るだけだが、教科書にも載っているあの正倉院をこの目で見ることができたの

は感慨無量だった。

は感慨無量だった。

写真は逆光のためにうまく撮影することができなかったのはやむを得ない。

正倉院とは、奈良平安時代の中央・地方の官庁や大寺には、重要物品を納める正倉が設けられており、この正倉が

幾棟も集まっている一廓が正倉院と呼ばれたのである。

幾棟も集まっている一廓が正倉院と呼ばれたのである。

しかし諸方の正倉は歳月の経過とともに滅び、僅かに東大寺正倉院内の正倉一棟だけが往時のままに今日まで残

り、すなわちこれが正倉院宝庫と呼ばれる。

り、すなわちこれが正倉院宝庫と呼ばれる。

現在はこの他に西宝庫と東宝庫があり、この二棟に宝物が保管されている。

正倉院外観を見るとこの日の予定は終了となり、369号線に出る道を探しながら寒さに耐えてひたすら歩いた。

ようやく見覚えのある門が見えると、それは国宝の「転轄(てんがい)門」だった。

東大寺の外れにぽつんと取り残されたようにあるのが転轄門で、東大寺創建当時の数少ない遺構ゆえの国宝である

にもかかわらず、前回見たときにも観光客はおらず、今回も誰一人いなくて寂しげに見えた。

にもかかわらず、前回見たときにも観光客はおらず、今回も誰一人いなくて寂しげに見えた。

369号線を奈良公園方向へ歩いているうちに、寒さに耐えられず喫茶店に飛び込んだ。「CAFE SHALOM」である。

暖房の入った店内は暖かく、ケーキとコーヒーのセットを楽しみ、しばしの休憩をする。

暖かいと思っていた奈良に来て、こんなに寒い体験をするとは思ってもいなかったので、風邪をひかないか心配するほ

た。

どだった。

再び歩道を奈良県庁前まで歩いて地下歩道に入ると、中央付近にはフォークギターの弾き語りをする若者が一人・・・寒そうだった。

近鉄奈良駅付近までようやくたどり着き、商店街を回って上着を探すことにした。

私はGジャンくらいしか持っていかなかったので、翌朝はさらに気温が下がる予報なので必要に迫られたのである。

しかし、手頃なものが見つからず諦めて、お土産などを買ってから夕食を食べることにする。

最後の夕食は古都らしい日本料理をということで、「月日亭」に入ってみ

|

|

|

「みやび」と「点心膳」を注文して燗酒を飲む・・・胃の腑に染み渡る熱い酒がうまかった。

料理はどちらも美味しくて、出来上がりをその都度運んできてくれるので冷めていないのが好い。

お腹一杯に食べて暖かくなって外に出てから、商店街の外れにあった洋服屋に引き込まれるように入ったところ、一目見て気に入ったダウンを着てみると・・・ピッタリだったので迷わず購入!

真剣に探している時には見つからず、思わぬところで満足した買物が出来たことがうれしかったが、この時はすでに遅かったのである。

ホテルに戻りくつろいでいるうちに喉の異常に風邪気味と知るが、疲れが出たのか21時には寝てしまったようだった。

|

最終日へ →

|